Советский Союз пал в результате предательства правящей верхушки, то есть по политическим причинам, а не по причине экономической несостоятельности, как нам пытаются внушить.

Но удалось это предательство не в последнюю очередь из-за того, что народ СССР было подвергнут идеологической обработке - промывке мозгов в течении 5-6 лет с 1985 года.

То есть связка телевизора и холодильника, работающих в одном направлении оказалась непобедимой силой. Народ реально удалось убедить с помощью искусственно созданного дефицита и телевизора в том, что так дальше жить нельзя.

Тогда же в информационное поле было вброшено множество черных мифов, имевших своей целью показать несостоятельность и даже преступность советского строя. Многие из этих мифов продолжают жить до сих пор. Борьба с этим мифами является одной из целей ведения моего блога.

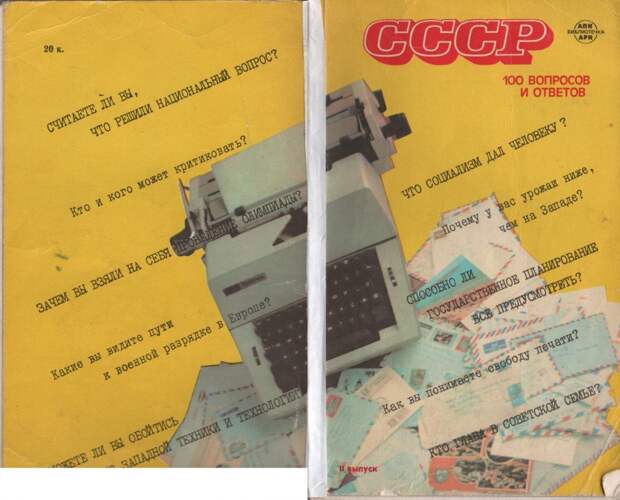

Но нельзя сказать, что в СССР не осознавали опасности этих мифов, целенаправленно вбрасываемых Западом с помощью "голосов" русскоговорящих радиостанций типа "Голос Америки" и пр. Примером такой ответной реакции была изданная в СССР 1978-84 годах книга "СССР. 100 вопросов и ответов", где в емкой, доходчивой форме с цифрами и фактами доказывалась несостоятельность этих мифов и лжи.

Скачать ее можно на торрентах, а сканы страниц я взял у френда в блоге.

Вот пара примеров разбора некоторых мифов оттуда, которые актуальны до сих пор в силу их живучести.

«Чем объяснить, что царская Россия вывозила зерно, а Советский Союз ввозит его?»

— В 1909—1913 годах, в период наивысшего подъема российского капитализма, страна вывозила за рубеж в среднем 11 миллионов тонн зерна ежегодно.

Зерно в те годы было практически монокультурой (88,5 процента посевных площадей), а хлеб — важнейшим продуктом питания крестьян. Сам факт экспорта не означал, что царская Россия имела «излишки»: в 1911 году в стране голодало 30 миллионов человек (каждый пятый), но вывоз зерна в связи с выгодной конъюнктурой на мировом рынке достиг рекордной цифры—13,5 миллиона тонн.

Сейчас зерновые сборы возросли по сравнению с дореволюционным периодом втрое, и тем не менее СССР вынужден покупать зерно. В чем дело?

Чтобы интенсивно развивать животноводство с целью дальнейшего увеличения потребления мяса, надо иметь достаточное количество зерна, идущего на корм скоту. В свое время академик Немчинов, один из крупнейших советских экономистов, определил общую потребность страны в зерне: тонна в год на одного жителя. Такие сборы будут реальными в 90-х годах, не раньше. Темпы роста производства зерна значительно обгоняют прирост населения. Вот как это выглядит:

| Годы | Среднегодовые сборы зерна (млн. т) | Годы | Рост населения (в млн.) |

| 1961-1965 | 130,3 | 1966 | 232,2 |

| 1966-1970 | 167 | 1971 | 243,9 |

| 1971-1975 | 181,5 | 1976 | 255,5 |

| 1976-1979 | 209 | 1979 | 263 |

Как видим, дело идет к тому, что оптимальный рубеж — одна тонна на душу населения — со временем будет достигнут.

Пока же, однако, нужда в зерне — и именно в фуражном зерне — сохраняется. К хлебу как таковому это отношения не имеет. Даже самый низкий за последнее десятилетие сбор зерна (140 млн. тонн в 1975 г. — следствие засухи) —это много больше того количества, которое требуется Советскому Союзу для полного, повсеместного и бесперебойного удовлетворения нужд населения в хлебе и в других изделиях из муки.

До того как мы начали переводить животноводство на индустриальные рельсы, такого острого недостатка в фуражном зерне не ощущалось. Характерно, что еще в 1960 году, когда страна собрала всего 125,5 миллиона тонн зерна, было вывезено за рубеж 6,8 миллиона тонн, а импортировано — всего 0,2 миллиона.

Сейчас, когда расход зерна на фуражные цели превысил 100 миллионов тонн в год, даже при максимальных по сегодняшним критериям сборах (237 млн. тонн в 1978 году) полностью обеспечить нужды животноводства без импорта зерна трудно. По этой причине Советский Союз и вынужден пока еще импортировать часть фуражного зерна.

От себя добавлю, что СССР импортировал и пшеницу твердых сортов для нашего стола, поскольку пшеница таких сортов у нас растет не везде и не в достаточном количестве. Только я не вижу в этом желании лучше кормить свой народ преступления советской власти. Преступление мы наблюдаем сейчас, когда при разгромленном своем животноводстве, Россия стала крупнейшим экспортером пшеницы, но народ России при этом вынужден потреблять хлеб из низкосортной пшеницы кормового класса.

Еще один миф, касающийся плановой системы СССР, который шельмуется недалекими людьми в том смысле, что в СССР якобы планировали все и вся.

«Способно ли государственное планирование все предусмотреть?»

— Нет, не способно. И наше планирование никогда не ставило перед собой такой задачи.

Общественная собственность на землю, ее недра и средства производства создает реальную возможность для планирования в общенациональном масштабе. Социалистическое государство разрабатывает экономическую и социальную политику, исходя из коренных, долговременных интересов всего народа, выявляет и удовлетворяет действительные общественные потребности, разумно использует ресурсы и рационально размещает производительные силы. Планирование — основополагающая черта социалистического хозяйствования. Результат и (немаловажный): социалистическое общество избавилось от кризисов, безработицы и инфляции, которые неотъемлемы от экономики капиталистических стран.

Советское государство не ставит перед собой невыполнимых задач — планирования и регламентации экономической и социальной жизни в мельчайших деталях. Научно обосновывая и определяя на перспективу (в количественных и качественных показателях), сколько стране потребуется угля, нефти, стали, хлеба и т.п., центральные государственные планирующие органы во всем остальном полагаются на местную инициативу. На местах решается, как лучше выполнить плановые задания, как эффективнее использовать выделенные средства. Иными словами, речь идет об инициативе в рамках плана, об инициативе, полезной обществу.

Обратите внимание на то, что после 1984 года эту полезную брошюру перестали издавать, а информационное поле газет, журналов и ТВ забили массированной ложью, повторяющей худшие образчики пропаганды Геббельса, НТС, Солженицына и все это под крышей Госдепа США, чем полностью обезоружили и оглушили людей, которые через 5-6 лет такой массированной атаки безропотно позволили расчленить единую страну и лишить себя всех социальных завоеваний.

Но самое печальное в этом то, что при Путине эти разрушительные процессы активизированы вновь. Нас вновь оглушают все теми же черными мифами и тотальной ложью. Причем ничего нового ведь не придумали - повторяют все те же геббельсовские и госдеповские мифы. Так что эта книжка вновь полезна и актуальна.

Свежие комментарии